アクセシビリティ対応の舞台裏

〜なぜ見積に差が出るのか?〜

2025.09.10

#IT TRENDS

令和6年(2024年)4月1日から、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の改正により、国や地方公共団体などに義務付けられている合理的配慮の提供が、民間の事業者にも義務化されました。それに伴い、自社サイトをアクセシビリティガイドラインに対応させたいというご相談を受けるようになりました。今回は、アクセシビリティ対応をお考えの企業・団体に、お見積もりの舞台裏をお見せします。

Editing by Watabe Michiko

会社によって金額が違う、なぜ

お客さまから「Webアクセシビリティ対応の見積をお願いしたら、会社によって金額が全然違うのはなぜ?」と聞かれることがあります。

まず、以下のような条件の違いで見積もりは変わります:

①アクセシビリティ対応範囲は何ページか?

②その中に、デザインの違うページはどのくらいあるか?

③CMS(コンテンツ管理システム:WordPressなどのように管理画面から更新できるシステム)になっているか、HTML(ホームページの基本言語)で作られた静的サイトなのか?

しかし、同じ条件でも数倍の見積の差が生まれる場合があります。

その理由は、Webアクセシビリティ対応が車検のように試験機関や内容が統一されていないためです。知識や技術を持っている会社であれば試験をすることができるため、各社のアプローチや重視するポイントの違いが価格差を生み出しています。

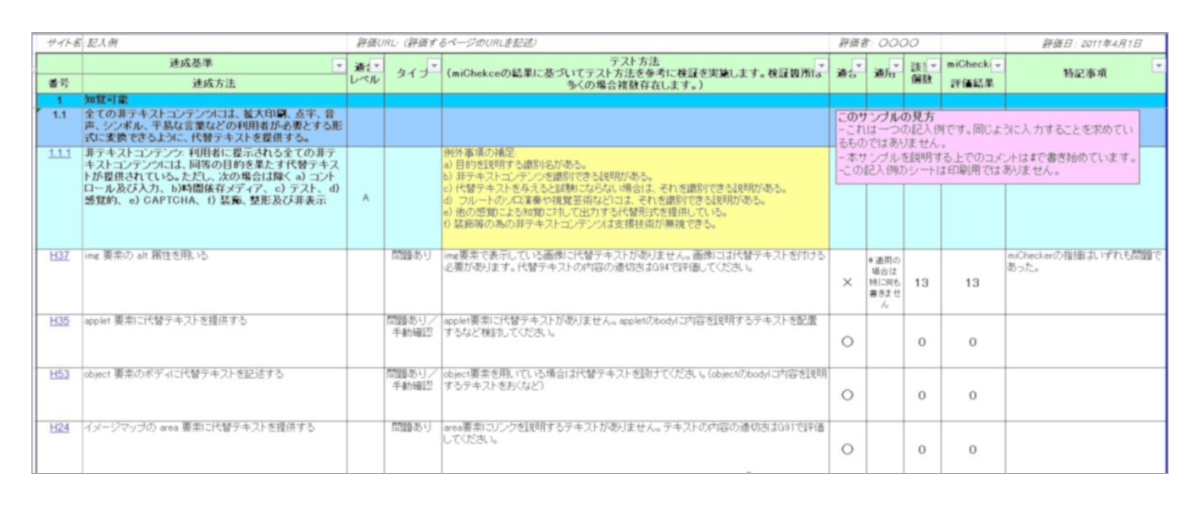

難解な公式チェックツール「miChecker」

総務省が公開している「miChecker(エムアイチェッカー)」という無料のチェックツールは、アクセシビリティ対応の第一歩として役立ちます。ただ、これがとても難解です。

1.専門用語だらけ

「達成基準(アクセシビリティの目標となる具体的な条件)」「レベルAA(3段階あるアクセシビリティ基準の中級レベル)」など、横文字や専門用語が並んでいて、説明なしでは理解できません。Webの仕事をしている私たちでも、正直に言うと読み解くのに時間がかかります。

2.自動では判定できないことが多い

miCheckerは、ページを読み取って「ここは問題があります」と表示しますが、実際は「人が見て判断しないと分からない」項目ばかりです。

例えばリンクに「こちら」とだけ書かれていた場合、

A:「アクセシビリティ対策はこちら」 → 意味が分かる

B:「わからない方はこちら」 → 何が分からないのか不明

こうした判断は、機械ではできず、人が見て判断する必要があります。

3.操作がわかりにくい

国の公式ツールなので、見た目のわかりやすさよりも「正確さ」が優先されています。そのため、はじめて使う人には「どこを見たらいいのか」分かりづらい作りになっています。

なぜ見積が各社で差が出るのか?

アクセシビリティ対応を本格的に行おうとすると、実は1人ではできません。車の「車検」を思い浮かべてください。整備士だけでなく、電気系統やタイヤ、エンジンなど、それぞれの専門家が関わります。

同じようにWebアクセシビリティも以下のような複数の分野の専門家が関わって、はじめて対策が可能です:

- 専門家がチェック(基準を読み解く)

- 編集者が文章や説明を整理

- ディレクターが発注者との調整

- デザイナーが色や文字の見やすさを調整

- エンジニアがコードを修正

- 専門家が試験を行う

そのため、専門分野以外の業務を外部委託しているWeb関連企業ではおのずとコストが膨らみます。また、作業工程によっては、何度も同じページを修正するなど無駄が生じる場合もあります。

優先度に関わらず指摘事項をすべて対応し、細部まで厳しくチェックしたら、時間とお金がどれだけあっても足りません。試験の都度、報告書類を全ページ作成すれば、かなりの作業量になってしまいます。

つまり、各社の制作工程やこだわるポイントや作業範囲の違いが、そのまま見積の差になってくるのです。

ムーンファクトリーのアクセシビリティアプローチ

Webサイトは日々更新され、刷新されていくツールです。私たちは、無駄な作業は徹底的に避けて、実のある部分の試験を提案しています。

さらに、試験をするだけでなく、更新の現場に「障がい者やお年寄りにとって、本来どんな色が見やすいか」「音声読上げシステムではどう読まれれば親切なのか」などを優先度の高いものから現場の更新者に対して、講習会などを実施しています。

また、miCheckerだけに頼らず、デジタル庁が推奨する「axe DevTools(エーエックス・デブツールズ:ブラウザで使える分かりやすいアクセシビリティチェックツール)」なども併用して、現場の更新者も習慣的にアクセシビリティをチェックできるような体制をつくっています。

アクセシビリティの改善ポイント(ほんの一例)

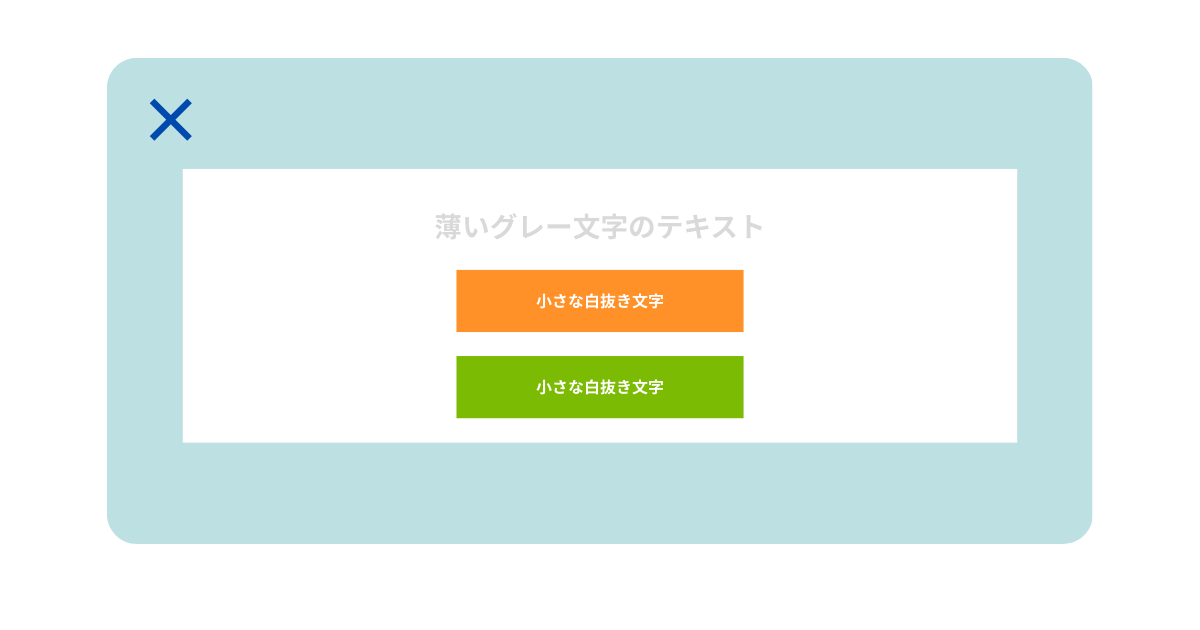

①文字と背景のコントラスト

薄いグレーの文字や、オレンジやグリーンに小さな白抜き文字は見えにくくNG。

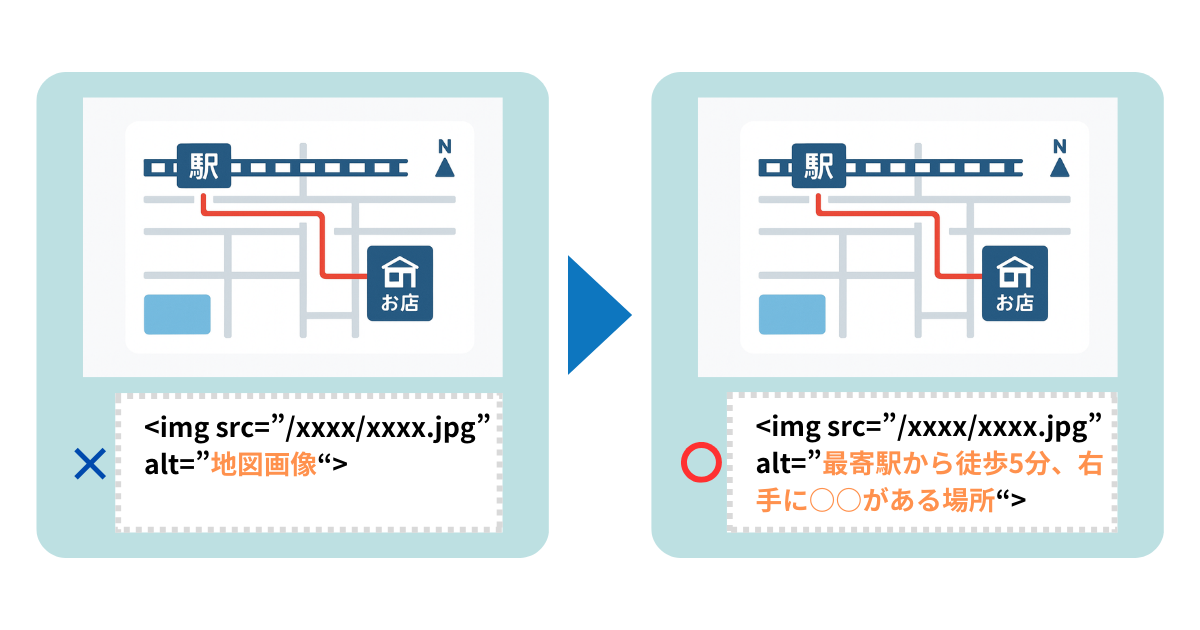

②画像の説明文(ALTテキスト:画像を見ることができない人に内容を伝えるテキスト)

地図に「地図画像」と書くだけでは意味がなく、「最寄駅から徒歩5分、右手に○○がある場所」といった説明が必要。

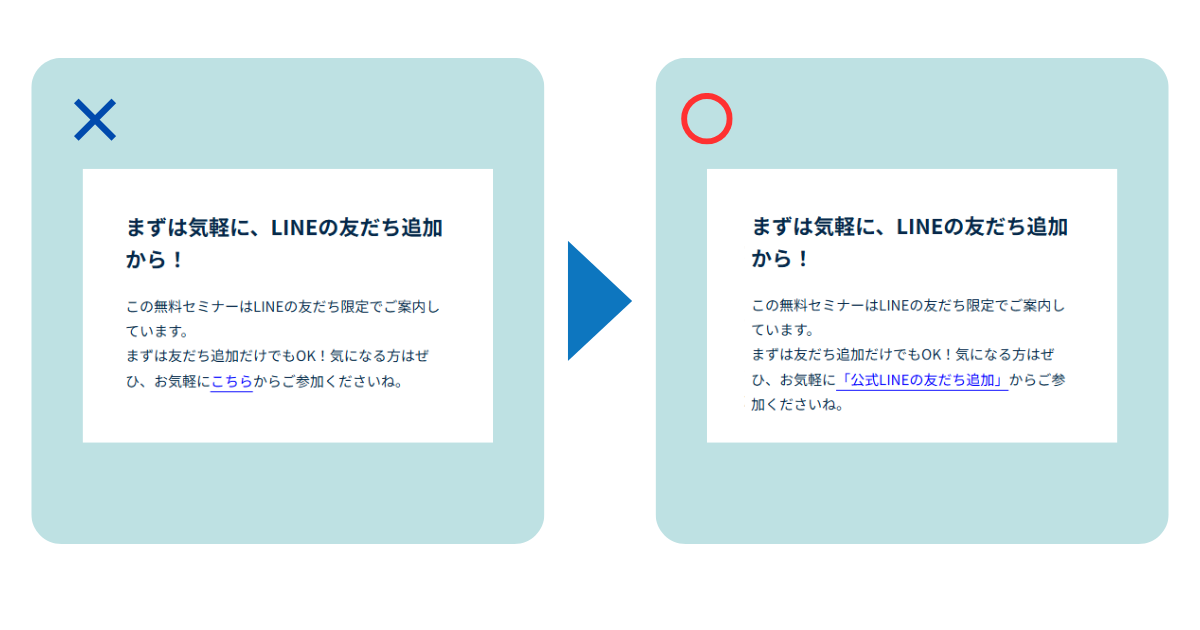

③リンクの書き方

「こちら」だけではなく、「公式LINEを友だち追加」のようにリンク先の目的が分かるように書く。

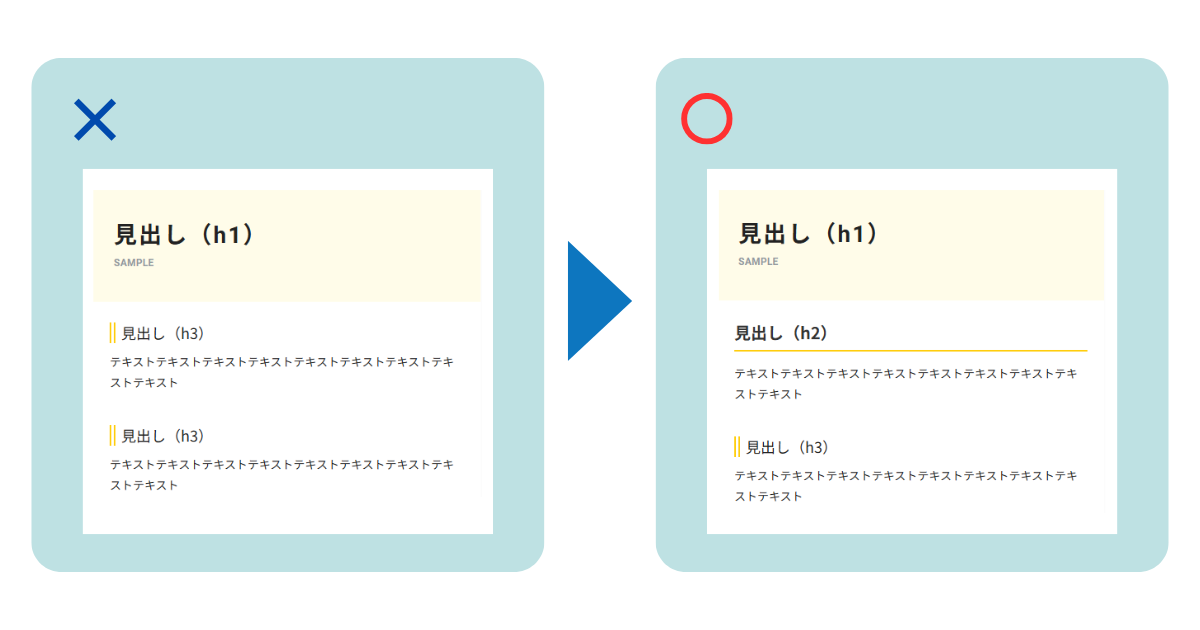

④見出しの順序

見た目を優先してh3から始めるのではなく、論理的にh1→h2→h3と正しい順序で使う。

アクセシビリティの真の価値

アクセシビリティは「障がい者のためだけ」ではなく、誰にとっても「読みやすく・使いやすい」サイトを作るための工夫です。近年では、検索エンジン最適化(SEO)にも影響し、検索結果での上位表示にも関係してくるため、企業のWeb担当者が避けて通れないテーマになっています。専門用語や難しい基準に惑わされるのではなく、「誰でも情報にアクセスできるようにする」ことをゴールに考えていただければ十分です。

関連情報

関連Blog

ウェブアクセシビリティ試験・改善サービス

アクセシビリティ対応のトータルサポートを行います。